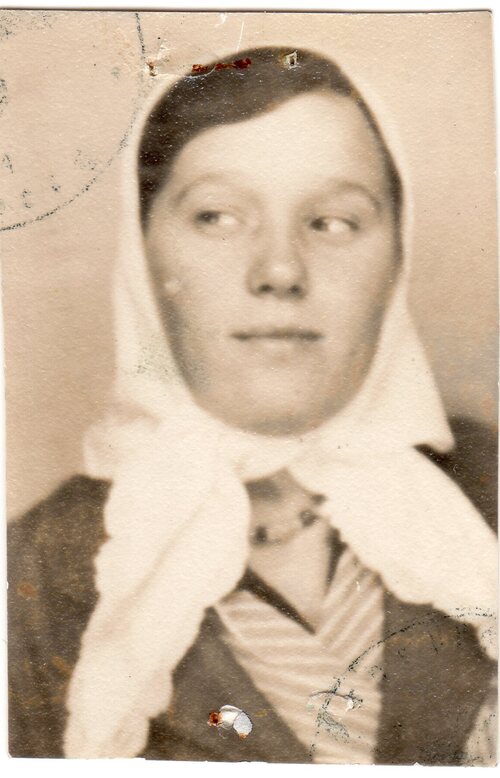

Lyubov Kryylivna Sakhno wurde am 14. Januar 1943 in Nürnberg als Kind ukrainischer Zwangsarbeiter*innen geboren. Vor ihrer Geburt, im Dezember 1942, wurden ihre Eltern, Topikha Anna Akymivna (*1925) und Bigun Fedir Ivanovych (*1924), aus ihrem Dorf Ploske im Rayon Brovary der Oblast Kyiv verschleppt. Als sie nach Deutschland deportiert wurden, war Lyubovs Mutter bereits schwanger. Ihre Eltern wurden zunächst in ein Durchgangslager in München gebracht und bald darauf getrennt: Ihr Vater kam in eine Militärfabrik in Nürnberg. Zur gleichen Zeit wurde ihre Mutter in einer Bleistiftfabrik in München eingesetzt. Durch Briefe mit Verwandten konnten die beiden einander ausfindig machen und sich sogar gelegentlich treffen.

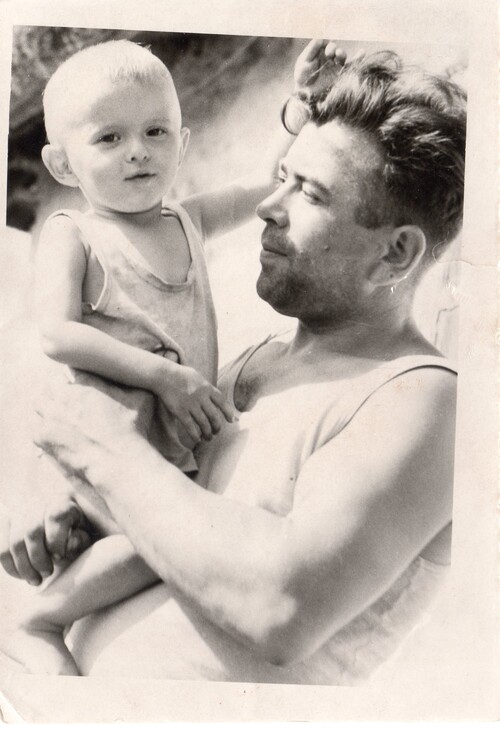

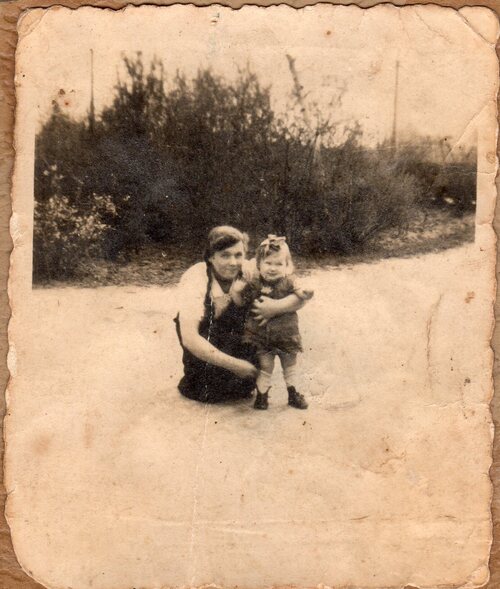

Nach der Geburt von Lyubov kam sie in eine Art Kinderkrippe mit anderen Kindern von Zwangsarbeitern, wo sie von deutschen und ukrainischen Frauen betreut wurde. Ihre Mutter wurde zur Arbeit in der Fabrik zurückgeschickt und konnte ihre Tochter weder stillen noch versorgen. Ihr Vater schaffte es, gelegentlich am Wochenende nach München zu fahren. Obwohl sie zu jung war, um sich an diese Besuche zu erinnern, entstanden dabei ein paar Fotos. Lyubovs Vater starb noch vor ihrem zweiten Geburtstag bei einem Fluchtversuch. Einem seiner Cousins war die Flucht aus Deutschland zurück in die Ukraine gelungen. Das inspirierte ihn dazu, etwas Ähnliches zu versuchen. Er wurde gefasst und kam in ein Straflager, wo er am 12. November 1943 an einer Hirnhautentzündung starb.

Lyubov und ihre Mutter kehrten bei Kriegsende allein in die Ukraine zurück. Als sie ihr Zuhause erreichten, mussten sie feststellen, dass ihr Dorf niedergebrannt worden war. Sie fanden auch Lyubovs Großeltern mütterlicherseits vor, die in einem von ihnen gebauten Unterstand lebten. Ihre Mutter begann in einer Kolchose zu arbeiten und heiratete 1947 erneut – nicht aus Liebe, sondern unter familiärem Druck: Der Mann, der sie heiraten wollte, hatte Zugang zu dringend benötigten Baumaterialien. Er konnte beim Bau von Fenstern und Türen helfen. Ihre Familie drängte ihre Mutter zu dieser Heirat: „Sei nicht wählerisch. Komm schon, heirate ihn. Er hilft dir doch!“ Ihre Mutter beugte sich dem Druck und heiratete; Lyubov und ihre Mutter zogen zu ihrem neuen Stiefvater. Für Lyubov folgte eine schwierige Kindheit, da ihre Mutter und ihr Stiefvater häufig stritten. Auch als Erwachsene trauert sie immer noch über den frühen Verlust ihres Vaters:

„Wissen Sie, selbst nach all dem, was passiert ist, vermisse ich ihn selbst in meinem Alter immer noch so sehr.“

Obwohl sie die Beziehung zwischen ihrer Mutter und ihrem Stiefvater ablehnte, blieb Lyubov von ihm abhängig. Die Familie zog in den Kyiver Stadtteil Darnytskyi, wo ihre Mutter im chemischen Labor einer Radiofabrik arbeitete, bis sie nach der Geburt von drei Söhnen Hausfrau wurde.

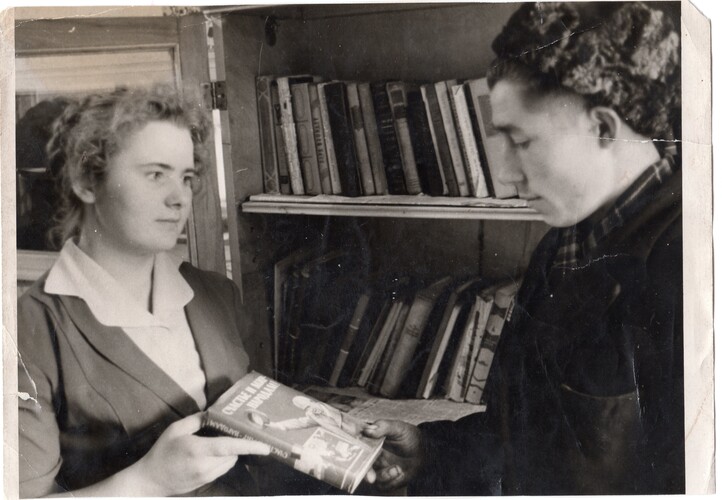

Lyubov besuchte die Schule bis zur achten Klasse, danach ging sie arbeiten. Sie setzte ihre Ausbildung in der Abendschule fort und schloss die zehnte Klasse ab. Anschließend wurde sie am Kyiver Institut für Automobile und Autobahnen zum Abendunterricht zugelassen. Während ihrer Ausbildung und auch danach musste sie ihr Bestes tun, um zu verbergen, dass sie in Deutschland geboren war. Als sich Lyubov um eine Stelle in einer Radiofabrik bewarb, prüfte eine Kommission einen ganzen Monat lang ihre Unterlagen und biografischen Angaben, bevor sie angenommen wurde. Sie arbeitete dann über zwanzig Jahre lang, von 1953 bis 1976, in derselben Fabrik, bis sie in den Ruhestand ging.

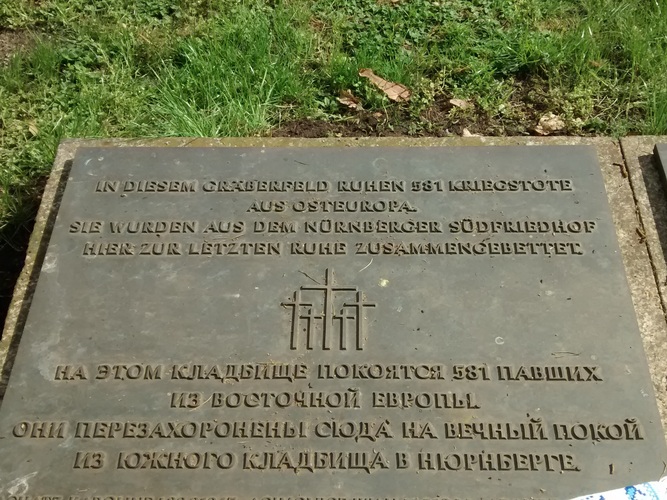

Lyubov reiste 2015 mit einer Gruppe anderer ehemaliger Opfer des Nationalsozialismus nach München. Kurz vor der Reise fand die Organisatoren das Grab ihres Vaters, das sie seit siebzig Jahren vergeblich zu finden versucht hatte. Endlich konnte sie ihrem Vater die letzte Ehre erweisen. Kurz vor ihrer Abreise nach Deutschland fragte sie sich, was sie ihrem Vater mitbringen sollte. Sie entschied sich für einen traditionellen bestickten Stoff („rushnyk“), traditionelles ukrainisches Flechtbrot („korovai“), einen Kranz, Kerzen sowie eine Handvoll Erde von dem Haus, in dem ihr Vater gelebt hatte. Leider konnte sie ihrer Mutter nicht von diesem Erlebnis erzählen, da ihre Mutter am 3. Mai starb – einen Tag bevor Lyubov nach Hause zurückkehrte. Am nächsten Tag fuhr sie direkt vom Flughafen zur Beerdigung ihrer Mutter.

Heute, während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, bleibt Lyubov in Kyiv. Sie leitet dort die Zweigstelle des Bezirks Dnipro der Organisation „Union der Häftlinge — Opfer des Nationalsozialismus“. Gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Enkel organisiert sie Hilfe für die bedürftigsten Mitglieder ihrer Organisation – insbesondere während der schweren Kämpfe rund um Kyiv, als Geschäfte und Apotheken geschlossen werden mussten. Jeden Tag lieferten sie warmes Essen, Hygieneartikel, Windeln und Medikamente an bewegungsunfähige ehemalige Opfer des Nationalsozialismus. Manchmal machten sie diese Lieferungen sogar unter Raketenbeschuss.

Geschrieben von Tom (Maastricht), Sophia (Göttingen)